カラオケで歌の練習やボイストレーニングをしていると、次のような悩みを感じる方も多いのではないでしょうか。

筆者(当サイト管理人)もかつて同じような不安を抱えており、その解消のために、長年にわたって1人カラオケを通じた試行錯誤を重ねてきました。

本記事ではその経験をもとに、

などを詳しくご紹介します。

この記事が、皆さんが周囲を気にせず、より快適にカラオケを楽しむためのヒントになれば幸いです。

❏ 音階ごとに再生できる「ボイトレ音源集」を作りました

日々のボイトレにご利用ください ♪

カラオケボックスの音漏れがどれくらいか?の実態

- 実際にカラオケボックスは音漏れしている?

- カラオケボックスが音漏れする理由は?

- 音漏れしないカラオケボックスはある?

実際にカラオケボックスは音漏れしている?

結論から言うと、カラオケボックスでは音漏れ(個室の外の廊下や隣の部屋への漏れ)は、確実に発生しています。

筆者(当サイト管理人)は、主要なカラオケチェーン店をほぼすべて利用した経験がありますが、「廊下に歌声がまったく聞こえない店」や、「隣の部屋からの歌声が一切聞こえない店」は、ありませんでした。

ただし、聞こえてくるのは、非常に大きな声で歌っている方の場合が多く、通常の声量で歌っている限りは、何を歌っているかまでは分からない程度のことも少なくありません。

とはいえ、カラオケボックスの構造上、完全な密閉や無音状態を実現することは難しく、一定の音漏れが発生するのは避けられないと考えておくのが現実的です。

音漏れが起こる理由については、次のセクションで詳しくご説明します。

カラオケボックスが音漏れする理由は?

当然ながら、カラオケボックスには一定の防音対策が施されています。

しかし、その防音の対象となる主な目的は、「個室からカラオケ店内」への音漏れを防ぐことではなく、「カラオケ店全体から店外」への音漏れを防ぐことにあります。

そのため、同じ店内の廊下や隣室に対する防音性能は、必ずしも十分に高いとは限らないのです。

一般的に、防音性能は、以下の3つの指標によって評価されます:

- Dr値 (sound pressure level Difference):壁や建具の防音・遮音性能を示す指標

- T値:サッシやドアの遮音性能を示す指標

- L値 (floor impact sound Level):床の遮音性能を表す指標

この中でも、特に重要とされるのがDr値です。商業施設のカラオケルームにおけるDr値の目標設定は、以下のように、遮音する対象ごとに異なります(下図参照)。

- 店舗の外部に対しては、Dr値 D-55〜65 が目標とされており、「かすかに聞こえる」〜「通常では聞こえない」レベルの高い防音水準が保たれています。

- 隣の部屋に対しては、Dr値 D-50〜60 が目標で、「小さく聞こえる」〜「ほとんど聞こえない」程度。

- 一方で、廊下やロビーに対しては、Dr値 D-30〜50 とされており、「大変よく聞こえる」〜「小さく聞こえる」範囲です。

この数値を見てもお分かりのとおり、カラオケボックスでは店外への音漏れ対策には力を入れている一方で、店内に関しては一定の音漏れが前提となっていることが分かります。

なので、「そりゃ聞こえるわけだ……」ということです。

音漏れしないカラオケボックスはある?

筆者がこれまでさまざまなカラオケボックスを利用してきた経験、そして前述の構造上の理由から見ても、個室の外に一切音が漏れないカラオケボックスは、基本的に存在しないと考えるのが妥当です。

もちろん、隣の部屋や廊下に対する防音性能を、Dr値:D-55~65のように高く設定するカラオケ店があれば、音漏れは大幅に抑えられるでしょう。

しかし、それには相当なコストがかかるため、実際にはどのカラオケ店も、まずは「店外への音漏れ」を防ぐことに注力し、店内に対しては一定の音漏れを許容する水準に留めていると考えられます。

実際、カラオケ店各社の公式ホームページを見ても、「防音性能」を明言している企業は少数派です。

筆者が調査したところ、公式サイト上で、自社のカラオケボックスの防音性能をアピールしていたのは、以下の6社のみでした(2025年5月時点):

各カラオケ運営会社としても、利用者に対して「完全な防音性能」を保証するのは難しい、と考えていることがうかがえます。

とはいえ、「音漏れしないカラオケボックスが存在しない」からといって、「音漏れを気にせず楽しむ方法がまったく無い」というわけではありません。

次のセクションでは、筆者が日頃実践している方法をご紹介します。

音漏れするカラオケボックスであっても、実質的には音漏れを気にせず楽しめるコツや工夫をご紹介します。

音漏れすると下手だと思われて恥ずかしい…ときの具体的な対処法

- 1人カラオケ(ヒトカラ)で音漏れ度合いを確認する方法

- 音漏れするときの具体策4つ

- 音漏れしにくいカラオケボックス(カラオケ店)の選び方

1人カラオケ(ヒトカラ)で音漏れ度合いを確認する方法

まずは、自分の歌声がどの程度音漏れしているのかを把握することが重要です。

他人の歌声が漏れて聞こえるからといって、自分の声も同じように漏れているとは限りません。

音漏れのしやすさは、その人の声量や声質によって変わります。

また、廊下でBGMが流れている場合には、それにかき消されて聞こえにくくなることもあります。

要するに、自分の声が外で聞こえなければ、それで十分なのです。

とは言え、複数人でカラオケに行っている場合は、誰かに外で確認してもらうことができますが、1人カラオケ(ヒトカラ)では、それが難しいですよね。

そこで、筆者が実際に行っている音漏れ確認の方法をご紹介します。

※以降の方法は、カラオケ機器「LIVE DAM」を利用している場合を前提としています。

1.カラオケ音量を自分が普段歌っている大きさに設定する

まずは、自分が普段歌っているときのベストな音量設定に整えます。

LIVE DAMでは、「ミュージック」「マイク」「エコー」の3項目で音量調整ができます。

音量設定のコツについては、別記事で詳しく解説していますので、必要に応じて下記記事をご参照ください。

普段、特に音量を調整していない方は、次のステップで調整しますので、ここでは一旦そのままの設定で大丈夫です。

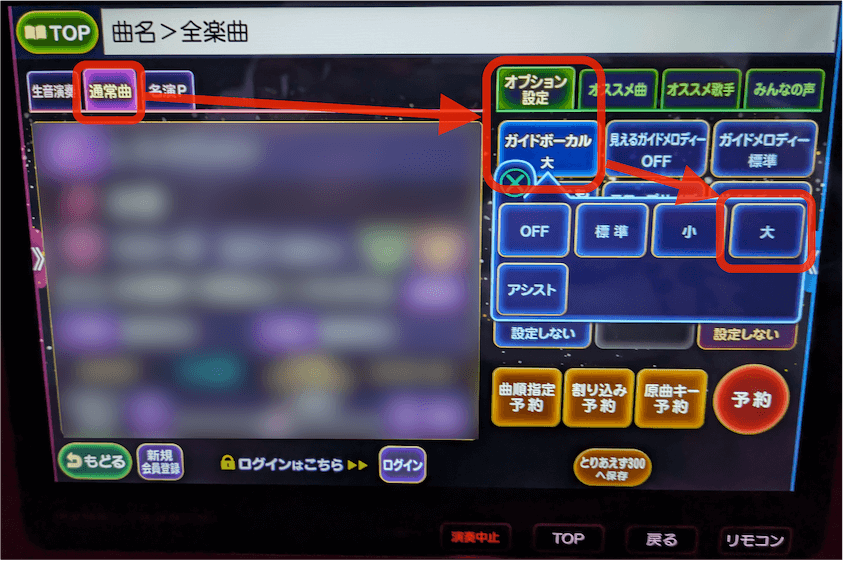

2.ガイドボーカルを最大にして、部屋の外で聞いてみる

次に、自分が歌いたい曲の中で、声が大きくなりそうな曲を選び、その曲のガイドボーカル音量を「大」に設定して再生します。

サビなど、音量がピークになる箇所まで、リモコンの早送り機能などでスキップし、部屋の外に出て音漏れを確認します。

「大」のガイドボーカルは、かなり音量が大きく設定されているため、それが外に聞こえないようであれば、通常の歌声はまず問題ないと考えてよいでしょう。

逆に、音が漏れていると感じた場合は、部屋に戻ってマスター音量を調整しましょう。

LIVE DAMであれば、マスター音量のツマミを下げるだけで、ミュージック・マイク・エコーのバランスを保ったまま、音量を下げることが可能です。

なお、ガイドボーカルよりも、ミュージック音量のほうが目立って漏れているような場合は、ミュージック音量の方を重点的に下げます。

3.自分の最大音量の歌声を、部屋の外で一瞬だけ録音する

次に、2で調整した音量設定のまま、自分の声量が最大となる曲の一節を歌います。

その際、スマホのICレコーダーアプリなどを活用し、部屋の外にスマホを一時的に設置して録音します。

具体的な方法としては、スマホを小さな手提げ袋に入れた状態で録音をONにし、部屋の外側のドアノブにその袋を掛けて扉を閉じます。

その状態で、室内から大きな声で一瞬だけ歌い、すぐに袋を回収して、自分の声がどの程度、目立つように録音されているか、確認します。

※ドアノブに掛ける方法以外だと、落としたり、踏まれたりして壊す可能性があるため、避けてください。

この方法により、1人カラオケでも客観的に音漏れ具合を把握することが可能です。

筆者の経験では、多少の音漏れは感じても、廊下のBGMや他の部屋からの音と重なって、気にならないレベルで済むことが多いです。

上記の方法で確認し、自分の最大音量の声が外に漏れていないと感じた場合は、音漏れを過度に気にする必要はありません。

その場合は、安心してそのまま歌を楽しみましょう!

一方で、「結構気になる」「漏れていると感じる」場合には、やはり対策が必要です。

そこで、次のセクションでは、筆者が実際に行っている、音漏れ対策の具体的方法をご紹介します。

音漏れするときの具体策4つ

前述の方法で音漏れの確認を行った結果、どうしても音漏れが気になる部屋に当たってしまった場合には、以下のような対策を試してみましょう。

以下は、あくまで筆者が実際に行っている方法ですが、実践的かつ無理のない対応策と、避けるべきポイントを含めてご紹介します。

- マイク音量とエコー音量をもう少し下げる

- 防音マスクを持参して使用する

- 音漏れを気にしない(下手かどうかなんて、誰も覚えていない!)

- 裏声やミックスボイスの練習タイムにする

対策①:マイク音量とエコー音量をもう少し下げる

音漏れを確認した際よりも、マイク音量とエコー音量だけを少し下げて、再度部屋の外で音漏れの有無を確認します。

LIVE DAMでは、機器本体にマイク用・エコー用のつまみが付いており、デンモク(リモコン)からも調整が可能です。

ただし、音量を下げる際は、自分が気持ちよく歌える範囲内で行うことが大切です。

下げすぎてしまうと、歌っていても楽しくなくなってしまい、せっかくカラオケに来た意味がなくなってしまいます。

音漏れが気にならないレベルに収まり、自分も無理なく歌えるようであれば、それでOKとしましょう!

対策②:防音マスクを持参して使用する

事前の準備は必要になりますが、口に装着することで音漏れを抑えることができる「防音マスク」を使用する方法もあります。

マイク付きの「防音マイク」という商品もありますが、カラオケ機器に接続できない場合が多く、またコードがあると煩わしさもあります。

そのため、下記のようなマイク機能のない、シンプルなマスク型だけのタイプが効果的です。

また、息継ぎの際に口元からすぐに外せるような、手軽に扱えるタイプを選ぶのがおすすめです。

カラオケボックスは、もともとある程度の防音性が確保された空間ですので、防音マスクとあわせて多少音量を下げるだけでも、十分に対策になります。

少なくとも、防音マスクをしていれば、「下手かどうか」は全く分からないレベルに、音漏れをシャットアウトできます。

対策③:音漏れを気にしない(下手かどうかなんて、誰も覚えていない!)

少々精神論にはなってしまいますが、「音漏れを気にしない」のも、ひとつの選択肢です。

音漏れを気にしてしまう理由の1つとして、「下手な歌を聞かれたら恥ずかしい…」という心理が働くことが大きいと考えます。

筆者自身も、1人カラオケのデビューしたてのときは、同じ気持ちでした。

しかし、それは本当に気にすべきことなのでしょうか?

というのも、周囲の人が、どれほど他人の音漏れを気にしているかを考えてみると、実際には「それほどでもない」ことがほとんどだからです。

たしかに「うるさいな」と感じる瞬間はあるかもしれませんが、自分が歌っているときには他人の声は気になりませんし、廊下でも音が聞こえるのは、通り過ぎる時の一瞬だけです。

仮に「下手だな」と思われたとしても、その印象が長く残ることは稀です。

※自分で思い返してみても、「あのとき聞こえた歌、下手だったなぁ〜」なんて覚えていること、無いですよね…?

また、音漏れを気にする別の理由としては、「うるさくて迷惑をかけるかも…」という心理が働くことも一因かと思います。

しかし、カラオケボックスは、本来、「歌って楽しむ場所」です。

歌っていて多少音が漏れたとしても、注意されたり怒られることは基本的にありません。

ですので、周囲の目や自分の歌唱レベルなど、一切気にせずに、堂々と、自分の時間を楽しみましょう!

対策④:裏声やミックスボイスの練習タイムにする

どうしても音漏れが気になる部屋に当たってしまった場合は、いっそ割り切って「裏声」や「ミックスボイス」の練習に集中する日と考えるのもおすすめです。

裏声(ファルセットやヘッドボイス)は、自然と声量が抑えられるため音漏れしにくく、練習に最適です。

特に中高音域(男性でC4〜C5、女性でE4〜E5)を楽に出せるようになるには、ミックスボイスの習得が欠かせませんが、その前段階として、強い裏声で歌えるようになる練習が非常に有効です。

筆者も、1曲まるごと裏声だけで歌って、裏声を鍛える練習をよく行っています。

また、ミックスボイスは大きな音と小さな音の両方で出せる必要があるため、あえて小さい音で発声する練習の日と位置づけるのも良いでしょう。

このように、「音漏れ対策」として割り切ってボイトレに専念するのも、有意義な選択です。

「ボイトレスクールに通う時間はないけれど、効率よくミックスボイスを習得したい」という方には、オンライン講座サービス「Udemy(ユーデミー)」で提供されているボイトレ講座がおすすめです。

筆者自身も、ボイトレに限らず、さまざまなジャンルの講座をUdemyで受講し、スキルアップに役立てています。

中でも、ミックスボイスに特化した下記の講座では、実践的なトレーニングが多数用意されており、音漏れが気になる部屋に当たったときの練習にもぴったりです。

音漏れが気になる部屋で、裏声やミックスボイスに磨きをかけた結果、かえって歌が上達してしまえば、逆に、音漏れする部屋でも堂々と歌うことができるようになります。

注意点:声を小さくして歌うのは非推奨

最後に、「音漏れが心配だから小さめの声で歌う」という方法は、おすすめできません。

筆者が受講したボイトレ講座の講師によると、本来の声量を抑えて歌い続けると、変なクセがついてしまい、いざというときにしっかり声を出せなくなる恐れがあるとのことでした。

また、せっかくお金を払って、思い切り歌ってストレスを発散するためにカラオケに来ているのに、萎縮して歌うのは非常にもったいないですよね。

そのため、本来の声量をセーブして歌うのは避けるべきだと考えます。

音漏れしにくいカラオケボックスの選び方

前述のとおり、「音漏れしない」カラオケボックスは、ほとんど存在しないと考えておいたほうが現実的です。

しかし、その中でも、筆者の経験を踏まえたうえで、できるだけ音漏れが気になりにくいカラオケ店を選ぶためのポイントを2つご紹介します。

1人カラオケ(ヒトカラ)専門店を選ぶ

例えば「ワンカラ」は、1人カラオケ専用に設計された専門店で、各個室ができる限り音漏れしないような構造になっています。

公式サイトのFAQにも、「防音対策もバッチリ」と明記されています。

一般的なカラオケ店よりも料金はやや高めですが、どうしても音漏れが気になって、下手な歌を聞かれたくない…という方には、安心して利用できる選択肢と言えるでしょう。

通路などで流れるBGMがうるさい店を選ぶ

もう一つの選び方は、「音漏れが少ない店」ではなく、「音漏れが気になりにくい店」を選ぶ、というアプローチです。

具体的には、廊下やロビーで流れているBGMの音量が大きめの店舗を選ぶのがおすすめです。

BGMが大きいことで、個室から漏れた音がかき消され、実際に音が漏れていたとしても周囲に聞こえにくくなります。

筆者もこのタイプのお店を利用することが多いです。

また、満室率が高く、かつ個室の防音性能があまり高くない店舗も、意外と狙い目です。

なぜなら、周囲の部屋からもさまざまな音が漏れており、どの部屋から何の音が漏れているのかが分かりにくくなるからです。

このように、「音漏れを目立たせない環境を選ぶ」という発想も非常に有効です。

友達と一緒にカラオケに行った際には、こうしたポイントをチェックしておき、1人カラオケ用に「ココなら、多少音が漏れても恥ずかしくないかも」と思えるお店を覚えておくと良いでしょう。

カラオケでどのくらい音漏れするか?ヒトカラで下手だと気になる時の対処法について総括

以下に、本記事のポイントをまとめます。

本記事が、どなたかのご参考になれば幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

コメント